那个改变我认知的瞬间

记得三年前一个普通的周末下午,我正漫无目的地刷着社交媒体。突然一张图片让我停下了滑动的手指——那是一个用简单插画解释咖啡因在人体内代谢过程的科普图。原本枯燥的生理学知识,被几个可爱的小人和彩色箭头演绎得明明白白。那一刻我恍然大悟:原来知识可以这样传递。

那张图改变了我对科普的刻板印象。以前总觉得科学知识必须严肃、复杂、充满术语。但那张图片用不到十秒钟就让我理解了需要阅读千字文章才能掌握的内容。视觉的力量如此直接,它绕过了大脑对文字信息的处理屏障,直接把概念“画”进了心里。

从读者到创作者的转变

最初我只是个快乐的消费者,收藏各种有趣的科普图片。直到有次想向朋友解释为什么天空是蓝色的,发现找不到合适的图解。我尝试着自己画了一张——用不同颜色的彩笔代表不同波长的光,用简单的散射示意图说明原理。朋友看完立刻懂了。

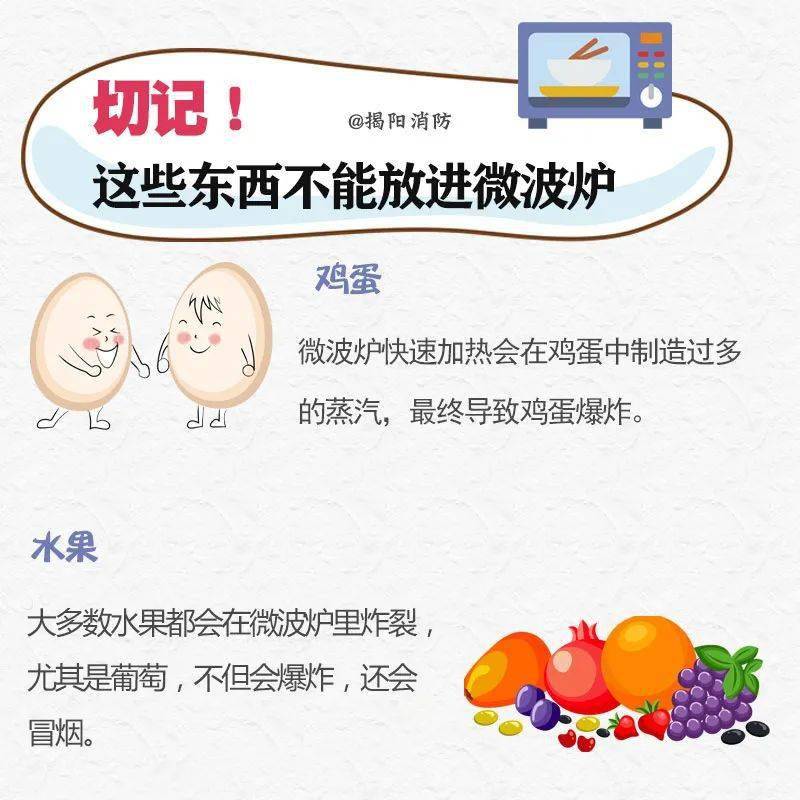

这次尝试让我意识到,创作科普图片并不需要多么高深的绘画技巧。关键在于把复杂的概念拆解成普通人能理解的视觉元素。我开始用手机拍下日常中的科学现象,用简单的绘图软件制作解释图。从解释微波炉加热原理到说明植物光合作用,每完成一张图,都像是完成了一次知识的重新编码。

生活科普图片的独特魅力

生活科普图片最打动我的,是它让科学变得亲切。它不像教科书那样高高在上,而是把知识融入我们每天接触的事物中。一张解释面包发酵过程的图片,能让早餐变得有趣;一个展示洗衣机工作原理的示意图,能让家务活充满智慧。

这些图片有种特别的魔力——它们把抽象的概念具象化,把遥远的科学拉近到触手可及的距离。当我看到有人因为我的图片而发出“原来如此”的感叹时,那种成就感无可替代。科普图片不只是信息的搬运工,更是理解世界的另一双眼睛。

现在回看,那个偶然的相遇确实改变了很多。它让我发现,最好的知识传播不是让人感觉“学到了”,而是让人感觉“看懂了”。

视觉化思维的培养

制作科普图片的第一步,是学会用图像思考。这需要把抽象概念在脑海中转化成具体形象。比如解释“光合作用”时,我习惯先闭上眼睛,想象阳光像金色雨滴洒在叶片上,二氧化碳分子像调皮的小气泡被叶片捕捉,最后变成氧气释放出来。

这种思维方式需要刻意练习。我有个小习惯,每天选一个生活现象尝试用图画解释。从“为什么热水比冷水结冰快”到“手机屏幕如何显示颜色”,开始时画得歪歪扭扭,但重点不是绘画技巧,而是理清逻辑关系。慢慢地,大脑就习惯了在概念和图像之间快速切换。

记得有次想解释“浮力原理”,画了十几个版本都不满意。最后在洗澡时看到漂浮的橡皮鸭,突然开窍——用鸭子吃水的深度来表现浮力大小,比画一堆公式直观多了。这种“啊哈时刻”在视觉化思维训练中经常出现,关键在于保持耐心,给大脑足够的转换时间。

信息简化的艺术

好的科普图片像精心熬制的高汤,要去除杂质保留精华。刚开始我总想把所有细节都塞进一张图里,结果反而让人看不懂。后来明白,简化不是删减,而是提炼。

有个很实用的方法:三秒原则。让人看图片三秒,能抓住核心信息就算成功。比如做“垃圾分类”科普图,最初版本标注了各种例外情况,后来简化成四个颜色分明的垃圾桶配典型物品图标,效果反而更好。

简化过程中最需要克制的是“知识诅咒”——我们熟悉某个领域后,很难想象不了解的人会卡在哪里。我现在每做完一张图都会找完全不懂的朋友测试,他们困惑的表情是最好的修改指南。有时候删除比添加更需要勇气,但往往越简单的图示越有力量。

色彩与构图的运用技巧

色彩在科普图片中不只是装饰,它承担着信息编码的功能。我用暖色调表示活跃、危险或需要关注的内容,冷色调表示稳定、安全的部分。比如做“食品安全”图解,用红色标注易滋生细菌的区域,蓝色表示安全储存环境,视觉上就建立了直觉关联。

构图则决定了信息的阅读顺序。人的视线自然从左上方开始呈Z字形移动,重要元素应该放在这条视觉路径上。我常把核心概念放在左上角,解释性内容沿对角线分布,右下角留作总结或行动提示。这样的布局符合阅读习惯,信息传递更顺畅。

实际操作中,60-30-10的配色法则很实用:主色调占60%,辅助色30%,强调色10%。构图则可以采用黄金分割或三分法。不过这些规则都可以灵活调整,重要的是保持整体和谐。有时候打破常规的配色反而让人印象深刻,比如用粉色系表现火山喷发,用蓝色调描绘沙漠——这种反差能激发好奇心。

制作科普图片确实需要一些技巧,但最核心的还是那份想把复杂事物说清楚的诚意。当我收到读者留言说“这张图让我终于搞懂了”时,所有摸索都变得值得。

免费素材网站的宝藏

刚开始制作科普图片时,我总为素材发愁。专业图库太贵,自己拍摄又缺乏设备。后来发现免费素材网站简直是隐藏的金矿。Unsplash和Pixabay上有大量高质量的科普类图片,从微生物特写到宇宙星系应有尽有。

使用这些素材需要注意授权方式。CC0协议最友好,可以商用和修改;有些则需要署名。我习惯在下载时就整理好授权信息,避免后续麻烦。记得有次用了需要署名的火山图片却忘了标注,差点惹上版权纠纷。现在我的素材库里有专门的授权记录表,这个习惯救了我很多次。

搜索技巧也很关键。直接搜“细胞结构”可能结果有限,换成“显微镜”、“生物”、“科学”等关联词会有意外收获。英文搜索通常比中文找到更多专业素材。我最近发现用“science diagram”、“educational infographic”这类专业术语搜索,能找到更适合科普制作的素材。

日常生活中的拍摄技巧

不是所有素材都需要上网找。手机摄像头就是最便携的采集工具。光线充足时,现在的手机完全能拍出科普级别的照片。

微距拍摄特别实用。在手机镜头前滴一滴水珠,就能拍出昆虫复眼般的效果。我常用这个技巧拍摄花瓣纹理、食盐结晶这些日常事物的微观结构。记得有次想展示雪花形状,把黑色毛衣冷冻后接雪花,用手机微距模式拍到了完美的六边形晶体。

光线运用是另一个秘诀。侧光能突出物体纹理,逆光适合表现透明材质。拍摄水果切片时,从下方打光能清晰呈现内部结构。这些技巧都不需要专业设备,利用台灯、白纸反射就能实现。我厨房窗台成了临时摄影棚,在那里拍过蜂蜜的黏稠度对比、不同液体的表面张力实验。

背景选择往往被忽略。纯色背景最利于后期处理,一块黑布或白板就能解决。拍摄小物件时,我常用笔记本电脑屏幕当背景光源,效果出奇地专业。

原创插图的创作心得

当现有素材无法准确表达概念时,原创插图就是最佳选择。不需要多高超的绘画技巧,简洁的线条图示往往更有效。

我习惯先用纸笔勾勒草图。这个过程重点在理清逻辑关系,艺术性可以后期完善。画“人体消化系统”时,最初版本过于写实反而显得杂乱。后来简化成彩色管道示意图,用箭头表示食物流动方向,理解起来容易多了。

数字绘图工具大大降低了创作门槛。Canva和Figma对新手很友好,有现成的图标库和模板。进阶后可以尝试Procreate或Adobe Illustrator。我最初用平板电脑配触控笔,画出来的线条歪歪扭扭。坚持练习三个月后,已经能快速绘制出清晰的科学示意图。

配色方案最好提前规划。我通常会准备2-3套配色,适应不同平台的需求。社交媒体适合鲜艳明快的色调,专业报告则需要稳重含蓄的色系。保持同一系列图片的配色一致,能建立品牌识别度。

素材寻找确实是个不断试错的过程。从完全依赖图库到能自主创作,这个转变花了将近两年时间。最让我惊喜的是,日常生活中处处都是科普素材——菜市场里的几何图形,公园中的生态链,厨房里的物理现象。保持好奇的眼睛,比任何高级设备都重要。

故事化表达的魔力

一张好的科普图片应该像微型纪录片。不是简单陈列事实,而是带着观众经历发现的过程。把“水的沸点是100℃”变成“水分子如何在加热时挣脱束缚”,画面立刻就有了生命。

我设计过一组关于种子发芽的科普图。最初版本只是展示种子结构,效果平平。后来改用四格漫画形式:沉睡的种子、吸收水分的瞬间、突破种皮的关键时刻、向阳而生的嫩芽。加入拟人化元素后,读者反馈说“好像能听到种子破土的声音”。

时间线是另一个故事化利器。展示地球演化时,我把46亿年压缩成24小时。恐龙在23:40出现,人类在最后一分钟登场。这种尺度对比带来的震撼,远胜于罗列地质年代数字。有个小学老师告诉我,她的学生看完这张图后,自发去查更多地球历史资料。

情绪共鸣也很重要。讲解海洋污染时,单纯的数据图表让人麻木。我改用海龟误食塑料袋的系列插图,配合简短的文字说明。很多人留言说“看完立刻想减少塑料使用”。科普内容的最高境界,大概是让知识长出情感的温度。

互动元素的巧妙设计

静态图片也能拥有互动感。我在介绍人体血液循环时,设计了一条可折叠的纸模动脉。读者需要亲手组装,在弯曲血管的过程中理解血压与血管弹性的关系。这种动手参与的记忆留存率,比被动观看高出数倍。

悬念设置是隐形的互动。展示食物链时,我故意隐藏顶级捕食者,让读者猜测会是什么动物。评论区变成小型讨论区,有人根据环境特征推理,有人分享亲身经历。知识在猜测与验证间自然流动。

可操作的视觉元素效果显著。有张关于月相变化的图,我做了个可旋转的遮罩片。转动时能看到月亮被照亮部分的变化,比八张静态图排列更直观。这种设计成本不高,用卡纸就能实现,但理解效率提升明显。

二维码延伸了图片的边界。在植物结构图角落放个小二维码,扫描后能看到延时摄影的开花过程。空间有限时,这种“折叠式”信息存储特别实用。我的经验是,延伸内容最好控制在原图信息量的30%以内,避免分散注意力。

数据可视化的创意呈现

数据可视化不是简单的图表堆砌。去年做空气质量对比图时,我尝试过各种柱状图折线图,总觉得差了点意思。后来改用城市轮廓剪影,污染程度用不同灰度表现。雾霾严重的城市几乎融进背景里,视觉冲击力远超传统图表。

尺度转换能化抽象为具体。描述宇宙距离时,光年概念很难直观理解。我把太阳系按比例缩小,地球变成一粒芝麻,最近的恒星在400公里外。有读者反馈“终于明白为什么星际旅行这么难了”。这种体感化的数据,比精确数字更易形成认知。

多维度数据需要分层展示。人口年龄结构图常见的是人口金字塔,但加入收入水平后变得复杂。我的解决方案是基础版展示年龄分布,鼠标悬停时显示对应收入数据。既保持画面整洁,又不丢失信息维度。

隐喻式设计让数据更亲切。表现全球水资源分布时,我用不同大小的水滴象征可用淡水比例。最大的水滴代表海洋咸水,可饮用的只是旁边一颗小水珠。这种贴近日常生活的比喻,让遥远的数据有了触手可及的实感。

生动性从来不是炫技。记得有次为了展示蜜蜂授粉,我做了非常精细的3D动画,结果读者只记住酷炫效果。后来改用简笔画风格,重点突出花粉传递的关键步骤,理解效果反而更好。最有效的科普图片,永远在艺术表现与信息传递间找到平衡点。

从新手到专家的心路历程

刚开始接触科普图片制作时,我总想把所有知识点都塞进一张图里。结果画面拥挤得像个杂货铺,读者看得眼花缭乱。有张关于光合作用的图解,我硬是塞进了光反应、暗反应、电子传递链三个模块。后来收到条留言说“每个字都认识,连起来就懵了”,这才意识到问题所在。

转折点出现在制作垃圾分类指南时。那次我强迫自己只用10个图形元素说清楚四类垃圾的区别。画面突然变得清爽,转发量是之前的五倍。有个妈妈特意发邮件感谢,说这张图让她五岁的孩子学会了正确分类。这件事让我明白,真正的专业不是展示你知道多少,而是懂得舍弃多少。

工具使用也经历过三个阶段。早期沉迷各种复杂软件,觉得功能越多越专业。中期回归基础工具,发现PPT也能做出精彩的科普图。现在更关注创意本身,有时在餐巾纸上画的草图反而比精细渲染的成品更受欢迎。工具从来不是限制,思维才是。

记得三年前第一次接到商业委托,紧张得改稿二十多次。现在接到类似项目,会先花半天时间和客户深入沟通受众群体和使用场景。这种前期投入让后续制作事半功倍。成长最明显的标志,可能是从关注“怎么做漂亮”转向“为什么这样做”。

科普图片制作的常见误区

信息过载是最常见的坑。很多人以为内容越详细越专业,实际上大脑处理视觉信息的能力有限。我看到过一张人体解剖图,连最微小的血管都标注了拉丁学名。这种图适合医学教材,但对普通读者来说就是视觉灾难。

盲目追求美观是另一个陷阱。有些作品美得像艺术海报,却让人看不懂在科普什么。我曾花两周时间渲染细胞结构,每个细胞器都精致逼真。测试时发现,非专业背景的读者完全分不清线粒体和内质网。后来改用不同颜色和简单图标区分,理解度立刻提升。

忽视受众差异会导致传播失效。给儿童做的科普图放在学术会议上展示,效果肯定不理想。有次我犯了这样的错误,用卡通风格解释量子物理,台下教授们一脸困惑。现在制作前一定会问:这图是给谁看的?他们在什么场景下使用?

数据准确性与可视化的平衡也很关键。为了图形美观而扭曲数据是科普大忌。见过某健康机构发布的睡眠时间统计图,用夸张的柱状高度暗示差异,实际数据只相差5%。这种视觉欺骗会摧毁科普的公信力。我的原则是:可以简化,不能失真。

技术堆砌反而可能阻碍理解。VR、AR这些新技术很吸引人,但不是所有内容都需要沉浸式体验。简单的日出日落原理,做成需要戴设备观看的VR内容就有些过度设计了。最适合的技术,永远是让内容更易懂的那个。

未来发展趋势与个人规划

动态交互式科普正在成为主流。静态图片会逐渐进化成可操作的微课件。我最近在尝试把植物生长过程做成可调节时间轴的互动图,读者拖动滑块就能看到不同阶段的形态变化。这种参与感带来的学习效果,是传统图片难以比拟的。

个性化生成将成为新方向。基于用户知识水平自动调整复杂度的科普图,可能在未来三年内普及。想象一下,同一张宇宙探索图,小学生看到的是行星卡通造型,天文爱好者看到的是轨道参数详图。这需要建立完善的内容分层系统,正是我目前重点研究的领域。

增强现实与实体结合很有潜力。去年试过用AR技术让教科书上的解剖图“立起来”,通过手机扫描就能看到器官的3D模型。本地的科技馆联系我希望合作开发系列展品。这种虚实结合的方式,特别适合展示抽象的科学概念。

可持续科普是另一个关注点。随着环保意识增强,用可视化手段呈现生态数据的需求明显增加。我计划开发一套开源模板,帮助环保机构制作易懂的碳排放、水资源循环等科普材料。知识传播也可以承担社会责任。

从个人来说,我准备组建小型工作室。不是追求规模扩张,而是想聚集不同专业背景的创作者。医学博士、物理研究员、幼儿教育专家,多元视角能碰撞出更精彩的科普创意。有好的想法,更需要合适的团队来实现。

未来几年,我希望能降低科普创作的门槛。正在编写一套给新手看的图文制作指南,把这些年积累的经验系统整理出来。也许某个孩子因为这份指南而爱上科学,就像多年前那个被科普图片改变的我。这大概就是知识传播最美的循环。